Lo necesario, nos decía Kiko Lorenzo, son las condiciones materiales de la vida, los recursos básicos (vivienda, ingresos, alimentos…). Son cosas medibles, que se pueden exigir políticamente. Pero si preguntáramos: ¿qué es para ti lo valioso?, es decir, aquello a lo que das mayor importancia, seguramente las respuestas apuntarían a los vínculos, a las relaciones, algo que es difícil de medir, y que, a pesar de ser la columna vertebral de la existencia, no se sabe bien cómo incorporar a los programas de actuación social.

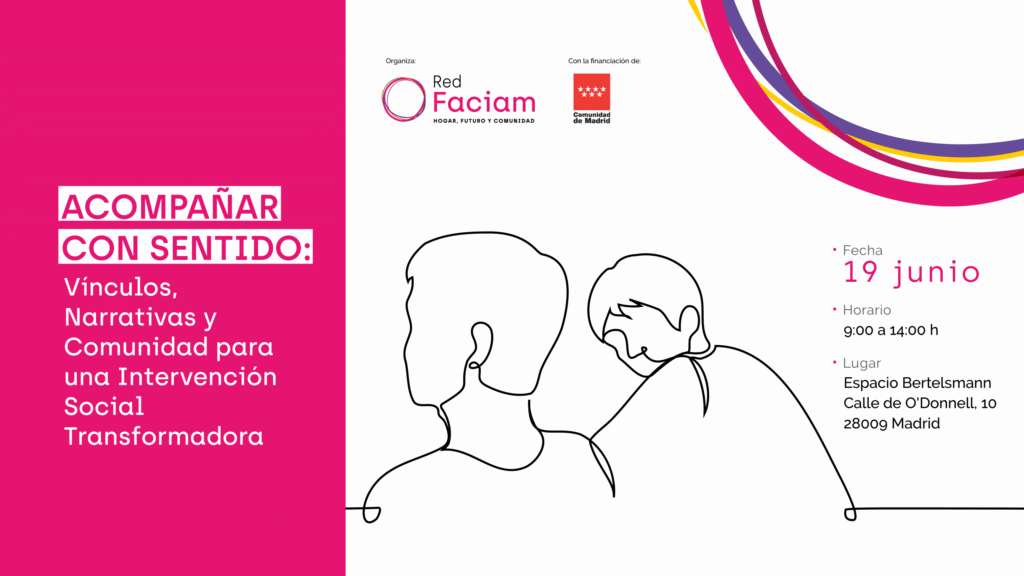

«ACOMPAÑAR CON SENTIDO: Vínculos, narrativas y comunidad para una intervención social transformadora». Éste ha sido el título de la sesión organizada por la Red FACIAM, en la que hemos participado el jueves 19 de junio.

La sesión comenzó con la presentación, por parte de Kiko Lorenzo y Sebastián Mora, del informe recientemente publicado por FACIAM «Vínculos relacionales y apoyo social en el sinhogarismo: claves para la intervención». Alberto Fernández Liria, psiquiatra, habló de la metodología para configurar unos servicios conscientes del trauma, que nos ayude a poner a las personas en el centro, y a hacer intervención desde la clave de la desinstitucionalización. Finalmente, se compartieron tres experiencia de intervención: con personas con parálisis cerebral, el modelo co-housing para personas mayores, y los hogares de acogida para niños y niñas.

Las exposiciones y el debate nos venían muy bien como gente caravanera. Es importante luchar por derechos, como el derecho a la vivienda, pero eso es algo a lo que debe responder la administración pública. Lo característico de nuestra actuación va más en la línea de construir comunidad, es decir, red relacional, de vínculos que sostengan y den sentido. Las ausencias que muchas personas sufren (a causa de rupturas y pérdidas en la vida), sólo se curan con nuevas presencias, encontrando nuevas personas significativas en la vida.

A la intervención social, decían algunos ponentes, le resulta incómoda esta dimensión relacional, ya que actualmente se trata de huir de un paternalismo incapacitante, considerado como una rémora del pasado; lo que puede llevar, como en un movimiento pendular, a un profesionalismo desvinculado, que se defiende con narrativas como la de la «sana distancia terapéutica» o aquello de que las personas «se deben valer por sí mismas». Lo que ocurre es que esa supuesta autonomía no es real. Nadie se vale por sí mismo. El objetivo no es alcanzar una autonomía absoluta, sino aprender a ser interdependientes, avanzar en lo grupal y lo comunitario.

Ese horizonte de actuación requiere, es verdad, una implicación personal, «vocacional», donde nuestra propia persona se convierte en el recurso principal, con lo que eso puede llevar de riesgo y desgaste. Dejarse afectar por las personas que encuentro, incorporarlas a mi trayectoria vital e incorporarme yo a sus itinerarios. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a una cosa así?

Con lúcida autocrítica, algunas voces señalaban que el llamado Tercer Sector (el de la intervención social) parece a menudo más centrado en sí mismo, en su supervivencia, en venderse públicamente como algo eficaz y exitoso, que en una misión real de servicio que pueda transformar realidades al ritmo lento de los procesos verdaderamente humanos.

Por último, se señalaba un desafío claro: el de la participación. La gente del Tercer Sector suele estar dispuesta a hacer muchas cosas por las llamadas «personas beneficiarias», pero sin contar con ellas, con su opinión, con su capacidad de decisión. La relación es casi siempre vertical (yo sé lo que es bueno para ti), lo que encubre inevitablemente un mecanismo de poder. ¿Para cuándo unas relaciones más horizontales, más fraternas, más respetuosas, más humanas?

Buenos desafíos. También para Caravana.